Niederrochwitz

Von Karl Richter und Tilman Deutscher, erschienen im Dresdner Geschichtsbuch Band 15, DZA Altenburg 2010,ergänzt durch weiteres Material, u.a. von Marlis Behrisch und Rolf Gäbel

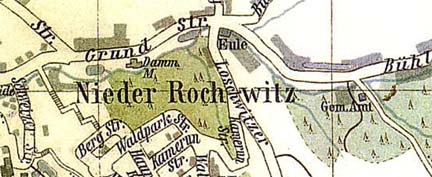

Niederrochwitz auf einem Meinhold-Planvon 1900

Das Gemeindeamt ist falsch eingetragen. Es befand sich an der Loschwitzer Straße.

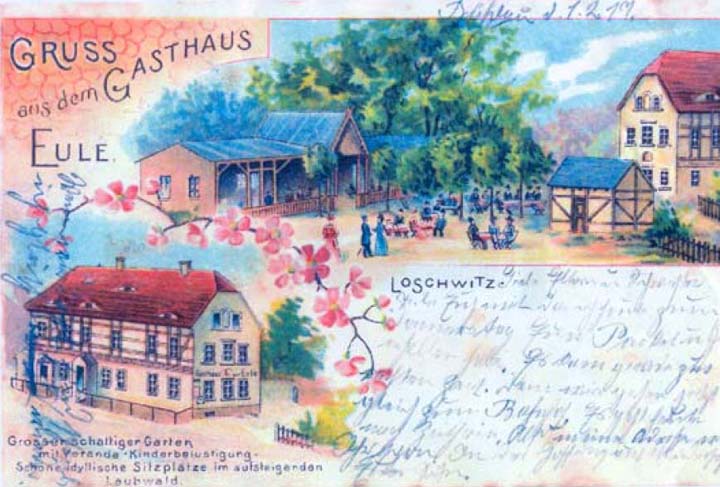

Bekannt wurde der Ortsteil durch das historische Gasthaus "Zur Eule". Obwohl das Gasthaus mehrfach in der Literatur Loschwitz oder Bühlau zugeordnet wurde, ist belegt, dass es sich auf der Gemarkung Rochwitz befindet.

Gasthaus "Zur Eule" mit Biergarten, Ansichtskarte von 1917, Abbildung verm. vor 1900

Sammlung: Karl Richter

Seit dem Jahr 1588 ist die erste Bebauung nachgewiesen. Die Gemarkungsgrenze zu Loschwitz und Bühlau befindet sich auf der linken Seite der aufsteigenden Grundstraße, Einmündung Neugersdorfer Straße. Niederrochwitz erstreckt sich zwischen der Ulrichstraße und dem Rodelweg. Oberrochwitz ist mit Niederrochwitz direkt über den ehemaligen Communalen Fußweg, heute Rodelweg, und die ehemalige Loschwitzer Straße, heute Tännichtstraße, verbunden. Nach Neurochwitz/Kamerun gelangt man über die Tännichtstraße/Abzweig Scharfensteinstraße. Die ehemalige Hanke-Treppe, der heutige Stufenweg, mündet in die aufsteigende Grundstraße ein, gleich neben der Bushaltestelle Steglichstraße und ist als Zugang nach Kamerun nur für Fußgänger nutzbar.

Nach Erlass der Sächsischen Landesgemeindeordnung 1838 ergab sich für Rochwitz die Möglichkeit, aber auch die Pflicht, eine selbstständige Gemeinde zu bilden. In den Monaten März und April des Jahres 1839 wurde die Gemeinderatswahl vorbereitet und durchgeführt.

Gewählt wurde der erste Gemeinderatsvorsitzende Johann Gottlob Nake (1839 – 1851). Seine Bestätigung erfolgte durch das "Gericht allda" am 5. Juni 1839 in Gönnsdorf. Zur Ratswahl 1858 war das "Königliche Gerichtsamt Schönfeld" zuständig.

Nake folgten der Hausbesitzer Johann Gottfried Jentsch (1852 – 1854), der Gutsbesitzer Karl August Nake (1855 – 1857), der Gutsbesitzer Carl Eisold (1871 – 1883), der Gutsbesitzer Wilhelm Stelzer (1883 – 1887),

der Gutsbesitzer Louis Müller (1888 – 1889), Wilhelm Seidel (1890 – 1900) und Gustav Adolf Wünschmann (1901 – 1921).

Am 10. 2. 1894 wurde ein Ortsstatut erlassen. Darin umfasste Rochwitz drei Teile: Oberrochwitz, Niederrochwitz und Neurochwitz. Der Gemeinderat bestand aus dem Gemeinde-Vorstand, dem Gemeindeältesten sowie 10 Anschlusspersonen

(4 Gutsbesitzer 1. Klasse, 4 Gutsbesitzer 2. Klasse und 2 Unansässigen). Das Ortsgesetz vom 15. 4. 1908 löste dieses Statut ab.

Oberlehrer Schneider erinnert sich an seinen ersten Besuch beim Gemeindevorsteher im Jahre 1889

Das Gemeindearchiv war im Jahr 1889 in einer „Lade“ untergebracht, die noch genügend Platz für Einlegung von mancherlei Privateigentum des Gemeindevorstandes bot. Bis 1900 befand sich das Gemeindeamt in der guten Stube des jeweiligen Gemeindevorstandes. Mit der schnell anwachsenden Bevölkerungszahl durch das Gebiet Neurochwitz war das nicht mehr möglich. Ab 1901 wurden geeignete Verwaltungsräume angemietet.

In Niederrochwitz befand sich auf der Loschwitzer Straße (heute Tännichtstraße) das Gemeindeamt. Deshalb soll an dieser Stelle auf die Gemeindeverwaltung eingegangen werden.In den Gemeinderatssitzungen der ersten Jahre wurden vorwiegend Bauanträge beraten und beschieden. Aber auch Unterstützungsprobleme für Einwohner waren Inhalt der Debatten.

Über die Schwierigkeiten des jungen Lehrers bei der Beantragung einer Heiratsurkude: PDF

Der Gemeinderat brauchte zur Bestätigung seiner Unterlagen auch ein Siegel. Erinnern wir uns an die Ausführungen von August Schumann im Lexikon von 1820, dass man in Rochwitz auch ansehnlichen Weinbau betrieb. Rochwitz soll eine Weinbaufläche von etwa 30000 m², besessen haben. Bereits zur Zeit des 30-jährigen Krieges soll der Besitzer von Helfenberg die Wein- und Obstanpflanzung gefördert haben. So entstand das Bildsiegel, nämlich zwei an einem Stab rankende Weinreben (vgl. oben links).

Zwei Probleme seien erwähnt:

|

|

| Ebenso wie die große Entfernung zur nächsten Schule war der lange Weg zur Kirche und zum Friedhof nach Schönfeld für die Ober- und Niederrochwitzer Einwohner Anlass, sich Gedanken zu machen. Gleiche Überlegungen bewegten die Bühlauer, die ebenfalls zum Kirchspiel Schönfeld gehörten. 1539 waren die Ortsteile Oberrochwitz und Niederrochwitz nach Schönfeld eingepfarrt worden. In den Kirchenarchiven blieben dazu leider keine Unterlagen erhalten, so dass hier die Jahreszahl nur aus mündlichen Überlieferungen aufgeführt ist und in weiterer Literatur mit Mittelalter angegeben wird. Aus einem Schreiben am 4. November 1895 von Rochwitz nach Bühlau geht der "Wille mit Bühlau eine Parochie zu bilden", durch Beschluss des Gemeinderates vom 2. November 1895 hervor. In Rochwitz war inzwischen der Ortsteil Neurochwitz entstanden und auf rund 500 Einwohner angewachsen. Nach weiteren Aktivitäten einschlägiger Instanzen genehmigte das Landeskonsistorium der ev.-luth. Kirche im Juni 1897 die Auspfarrung aus der Parochie Schönfeld zum 1. Januar 1898. Am 19. August 1898 fand die Grundsteinlegung zum Kirchenbau in Bühlau, unter anderem durch Mitwirkung des Schulchores von Rochwitz statt. Die festliche Weihe der Kirche erfolgte am 29. Oktober 1899. Mindestens bis 1909 wurden, wenn auch unregelmäßig, die Predigtgottesdienste am Sonntag Nachmittag 5 Uhr in der Rochwitzer Schule durchgeführt. Der Grund dafür war der unzureichend ausgebaute Kirchweg. |

St.-Michaels-Kirche in Bühlau Foto: Wikimedia Commons |

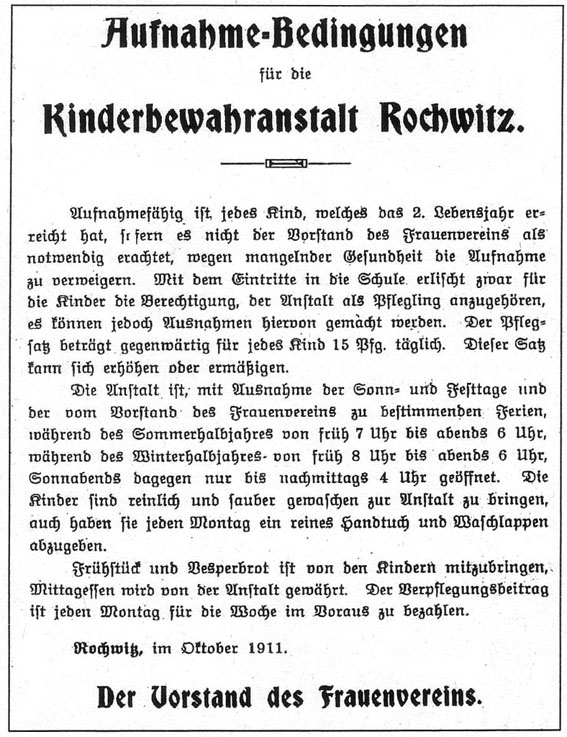

Am 23. Juli 1911 fand am unteren Ende der Bergrodelbahn ein Waldfest als Wohltätigkeitsveranstaltung zur Gründung der Kinderbewahranstalt statt. Auf dem Programm standen "Kinderbelustigungen, verschiedene Überraschungen, Ringelreiten, Eselreiten, Rutschbahn, Gabenverteilung, Bänkelsänger, Bier, Weinzelt, Zigeuner und Italienertruppen". Der Eintritt betrug 10 Pfennig.

Interessanterweise bekam die Veranstaltung eine politische Note. Der sozialdemokratische Verein des 4. Reichstagswahlkreises, Bezirk Loschwitz, veranstaltete am gleichen Tag im Restaurant Kamerun ein Sommerfest und gab seinen Mitstreitern den Rat:

Ungeachtet dessen wurde das Waldfest ein Erfolg.

Mit Geldern aus Spendensammlungen und Stiftungen wird am 1. November 1911 die Kinderbewahranstalt in einer Wohnung auf der heutigen Scharfensteinstraße 3 eröffnet.

In der Folgezeit beteiligten sich auch die Gemeinde und die Kgl. Amtshauptmannschaft mit einem Zuschuss von 100 Mark bzw. 300 Mark jährlich.

Quellen:

Emil Wehnert, Häuserbuch, Stadtmuseum, unveröffentlicht.

Hansgeorg Briese/Matthias Stresow, Die Dresdener Gemeindesiegel, 1997.

Navigationsleiste